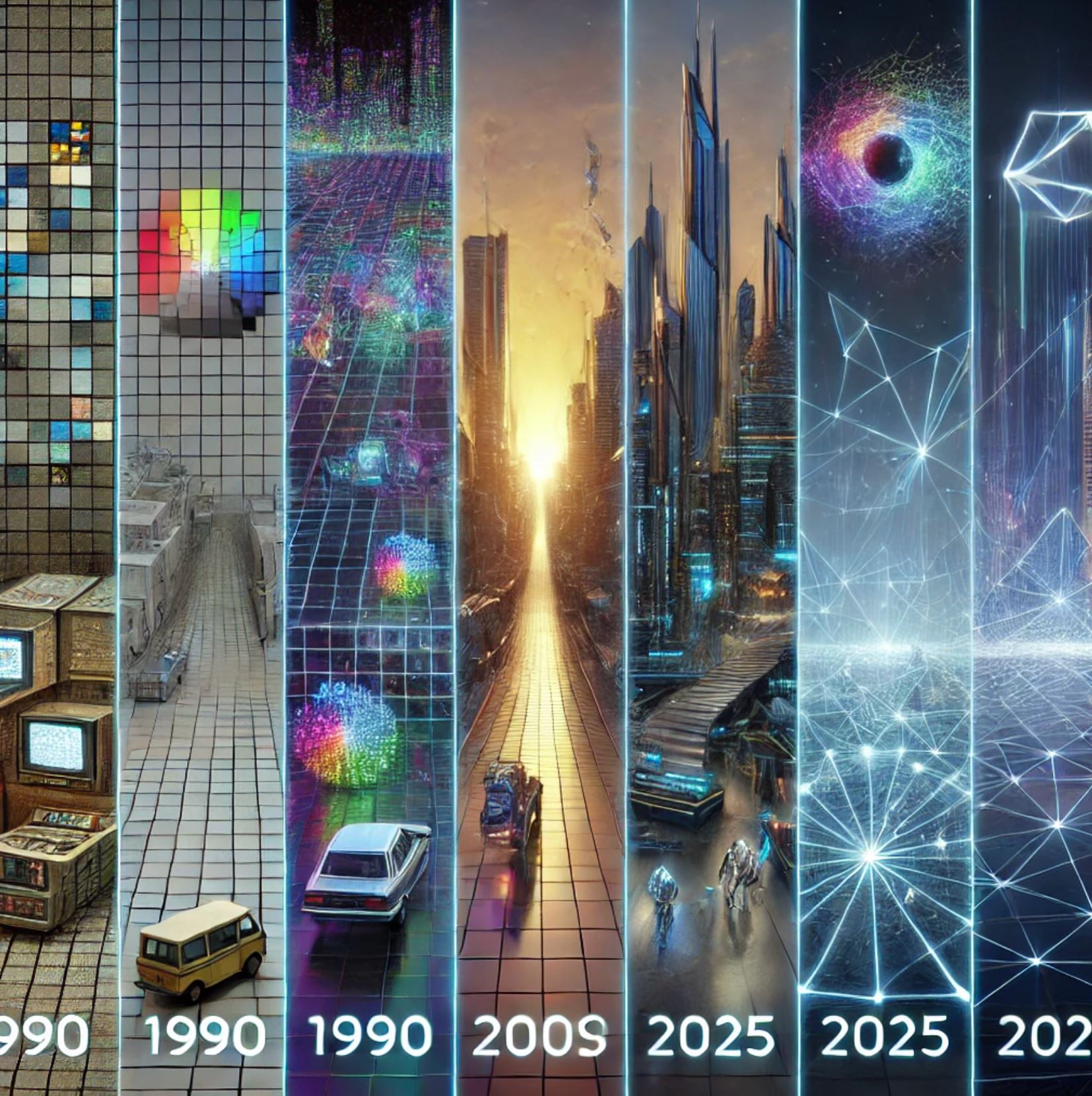

영화 속 CG(컴퓨터 그래픽) 기술은 90년대부터 2020년대까지 엄청난 발전을 이뤄냈습니다. 90년대에는 CG가 혁신적인 기술로 주목받았고, 2020년대에는 실사와 구분할 수 없을 정도로 정교해졌습니다. 이번 글에서는 90년대와 2020년대의 CG 기술을 비교하며 어떤 점이 달라졌는지 살펴보겠습니다.

2020년대 CG 기술, 실사와의 경계 허물기

2020년대에 들어서면서 CG 기술은 더욱 정교해졌습니다. 이제 CG는 영화의 핵심 요소로 자리 잡았으며, 실사와 구분하기 어려울 정도로 자연스러워졌습니다.

라이온 킹(2019)은 전면 CG로 제작되었지만, 관객들은 실제 동물 촬영과 혼동할 정도로 정교한 그래픽을 보여주었습니다. 아바타: 물의 길(2022)에서는 모션 캡처 기술이 발전하여 배우들의 섬세한 표정 연기까지 CG로 완벽하게 재현되었습니다.

딥페이크와 AI 기술을 활용한 CG도 본격적으로 도입되었습니다. 아이리시맨(2019)에서는 로버트 드 니로와 알 파치노의 젊은 시절을 CG로 재현했고, 스타워즈: 로그 원(2016)에서는 이미 고인이 된 배우 피터 커싱의 얼굴을 복원했습니다.

듄(2021)에서는 광활한 사막과 거대한 샌드웜을 CG로 구현하면서도 실제 촬영 기법과 섞어 자연스러운 화면을 연출했습니다. CG와 실사의 경계가 모호해진 시대라고 할 수 있습니다.

90년대 CG 기술, 혁신의 시작

90년대는 CG 기술이 본격적으로 영화에 도입된 시기입니다. 대표적인 예로 쥬라기 공원(1993)이 있습니다. 실물 모형(애니매트로닉스)과 CG를 혼합하여 공룡을 표현했으며, 당시 기준으로 매우 현실적인 그래픽을 구현했습니다.

터미네이터 2(1991)에서는 최초로 액체 금속 형태의 CG 캐릭터(T-1000)가 등장했습니다. ILM에서 개발된 이 기술은 이후 많은 영화에서 응용되었습니다.

토이 스토리(1995)는 최초의 풀 CG 애니메이션 영화였지만, 인물들의 표정과 피부 질감은 다소 어색했습니다. 90년대 CG는 주로 특정 장면에서만 사용되었고, 실사 촬영과 완벽하게 어우러지는 경우는 드물었습니다.

그럼에도 불구하고 매트릭스(1999)에서 보였듯 CG와 실사의 결합 시도가 본격적으로 이루어졌고, 영화계의 기술 혁신을 이끌었습니다.

결론

90년대와 2020년대 CG 기술의 가장 큰 차이는 '자연스러움'과 '활용 범위'입니다. 90년대는 CG 기술이 도입된 초기로, 화면에서 티가 나는 장면이 많았습니다. 반면 2020년대는 물리적 질감, 조명, 색감 등을 정밀하게 계산하여 실사와 구별이 어려운 수준까지 발전했습니다.

캐릭터 표현도 큰 변화를 보였습니다. 과거에는 단순한 모델링과 애니메이션 중심이었으나, 지금은 AI 기반 모션 캡처 기술로 정교한 표정 연기까지 가능해졌습니다.

CG 사용 방식 또한 크게 달라졌습니다. 90년대에는 특정 장면에서만 사용된 반면, 2020년대는 전체 영화가 CG로 제작되는 경우도 많고, CG가 영화 제작의 핵심이 되었습니다.

CG 기술은 단순한 보조 수단을 넘어 영화의 주역이 되었습니다. 앞으로 AI, 딥러닝 기반 기술, 실시간 렌더링 기술이 더 발전하면서, 영화 속 CG는 더욱 실감 나고 창의적인 방식으로 활용될 것입니다.